新着商品 1月27日(火)朝10時ごろ更新しました!

新着商品 1月27日(火)朝10時ごろ更新しました!

表示価格は税込み価格です。

写真をクリックするとお品の詳細をご覧いただけます。

*お品により、発送方法・時間帯指定をお受けできない場合がございます*

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9898

NO.9898

丹波 飴釉窯変壺

¥14,000

江戸後期

口径11.7cm(内径9.7cm)・胴径20cm・底径15cm・高さ18.5cm

この、まったりとした、あるいは望洋とした柔らかいアールを持つ壺のかたちは丹波の古壺の持ち味で、こころが和みます。この壺は油壺と呼ばれる壺で、口縁に切り込みの窪みが見られるのが特徴です。この窪みに柄杓の柄を掛けます。虹の出た飴釉の艶も美しく、そこに菜種の窯変が見事に掛かり、素晴らしい見どころとなっています。このような、窯変壺は数が少なく貴重です。美しい丹波の古陶壺ですんね。

・・・・・・・・・・・

NO.9899

NO.9899

丹波 桑酒小徳利

¥6,000

明治時代

口径2.6cm(内径1.3cm)・胴径7cm・底径5cm・高さ12cm

丹波の作品では、お馴染みの「桑酒」を入れて販売していた桑酒小徳利です。鉄釉を掛けた徳利に、白釉の筒書きによる、達者な文字で”丹州 桑酒 本家 丁子や”と書かれています。頸の造りも長くスマート、ごまの窯変も見られ野趣に富んでいます。高さ12cmに可愛く、小振りの良い徳利です。

・・・・・・・・・・・

NO.9900

NO.9900

高野山 朱漆の香筒

売切れ

明治~大正時代

直径1.5cm・長さ33.5cm

香筒とは、線香を収納するための容器です。これに線香を入れて持ち運びを容易にしたものです。このお品は朱漆仕上げ、仏具でもあるので、丸味を帯びた蓋、口縁と底部には連弁様の模様が彫りこまれています。胴部には、今は世界遺産でもある金剛峯寺や根本大塔など仏閣が線描きで彫りこまれ、「高野山」の銘もございます。これは、高野山土産なのか、高野山からの御下賜品かは不明ですが、時代を経た朱漆の良い味わいが無類の美しい香筒ですね。

・・・・・・・・・・・

NO.9901

NO.9901

刀装 合口短刀拵

売切れ

江戸時代

幅4.3cm・長さ36cm

短刀の刀装です。鞘と柄の刀装ですが、柄には頭と縁が付き、鉄製の頭と縁には魚々子模様が付けられています。また頭には赤銅の銀杏の葉も付けられています。柄は梨地に花模様の象嵌が付けられています。鞘は上部は柄と共がらですが、研ぎだしの美しい渦巻模様が入っていてキラキラと輝いています。状態はそれなりですが、面白いかたちの脇差の柄と鞘ですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9902

NO.9902

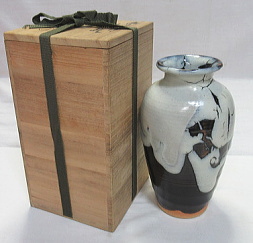

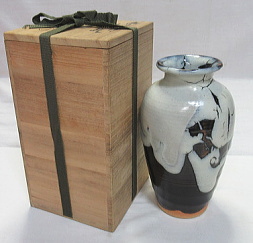

清水六兵衛造 瀬戸唐津花瓶

売切れ

昭和30年代

口径7.2cm(内径4.7cm)・胴径11cm・底径6.5cm・高さ20cm

五代清水六兵衛:この花瓶は、京都で最も影響力のある陶芸家の一人、清水六兵衛造の優れた逸品です。清水家は現在八代目が当主を努め、240年以上の歴史を誇ります。この作品は黒の地に白と青の文様を施し、釉薬を掛けていない高台が特徴となっています。釉薬を不規則に重ねることで、有機的な効果が生まれ見事な文様を造りだしていますね。状態は殆ど未使用、良い状態の京焼花瓶です。

・・・・・・・・・・・

NO. 9903

NO. 9903

森野 嘉光造 太白磁 観音像 (共箱)

売切れ

昭和30年代

幅15cm・奥行11cm・高さ16cm

森野嘉光:明治32年、京都五条坂に生まれる。京都市立美術工芸学校を経て、同絵画専門学校日本画科を卒業。昭和2年帝展に初入選、以後出品を続け、戦後も日展を中心に活躍。昭和38年、日本芸術院賞受賞、47年京都市文化功労者、55年日本新工芸家連盟の代表委員となる。昭和62年没。

嘉光さん、お得意の太白磁のよる観音様です。光沢のある乳白の美しい観音様。優しいお顔立ちも物静かな良い出来の観音様です。

・・・・・・・・・・・

NO.9904

NO.9904

洛東 青龍洞作 細彩縞魚文 飾皿 (共箱)

¥2,500

現代作

直径22.5cm・立上り高さ4.7cm

勝尾青龍洞:広島県出身の昭和時代に活躍した日本の陶芸家です。白磁、青磁を中心に現代的な造形と釉薬発色を得意としており、実に多彩な作品を手掛けてきました。文部省芸術保存作家として認定されており、息子や孫も陶芸家として活躍しています。はじめは洋画家を目指していた初代・勝尾青龍洞ですが、やきものに魅せられ、京都五条坂で修行を積み、河井寛次郎の大きな登窯を同志と共同で焼くという陶芸人生を送りました。

美しい絵皿です。洋画を得意とした青龍洞さん、モダンな縞魚の文様が美しい、良い出来の飾り皿ですね。良い状態のお品です。

・・・・・・・・・・・

NO.9905

NO.9905

河本匠司作 印花文 壷 (共箱)

¥1,500

現代作

口径4.1cm(内径3.5cm)・胴径11.5cm・底径5.6cm・高さ22.5cm

河本匠司:1927年、兵庫県但馬生まれ。1978年丹波立杭伝統工芸士 市野省三の入門。1981年兵庫県立老人大学講師となる。翌年、新匠工芸会公募展に初入選。1987年国際公募亜細亜現代美術展奨励賞。1991年、新工芸会会員。

瓢型型の、すらりとした花瓶。胴部に押された印花のデザインがモダンですね。良い出来の印花文壺です。良い状態のお品です。

・・・・・・・・・・・

NO.9906

NO.9906

あじろ鉄 七宝繋ぎ紋茶釜

¥3,500

昭和30年代

口径(内径)9.5cm・蓋径10cm・胴径21cm・最大径33cm・全体高さ18cm

あじろ鉄とは茶道具の釜の一種で、とくに風呂釜や炉釜に用いられる鉄製の釜を指します。あじろ鉄の釜は、主に茶道に於ける風呂釜、炉釜で、茶の湯の際に、お湯を沸かす重要な道具となっています。このお釜もあじろ鉄。鉄の肌合いが渋いのです。ぐるりを取り巻く七宝繋ぎの模様も美しい。銘も入っていますが、判明しません。しかし、良い姿の茶釜ですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9907

NO.9907

檜製 菓子型

¥8,000|A-8点セット

売切れ|B-8点セット

¥8,000|C-8点セット

明治~大正時代

A:鯛大28.7cm×13cm×4.2cm 鯛小21.1cm×3.8cm

最小6.5cm×12cm×4.5cm

B:鯛大35.5cm×16cm×4.3cm 鯛小15.2cm×10.6cm×3.1cm

最小14.3cm×9.1cm×4cm

C:鯛大33cm×15.3cm×4.3cm 鯛小16cm×9.9cm×4.3cm

最小6.5cm×13cm×3.5cm

檜に彫られた菓子型です。鋭いノミで彫られた文様の数々は、その切れ味と共に、見事な彫刻を見るようです。人気の「鯛」の菓子型を初めとして、吉兆、お目出度模様が目白押し!壁にでも架けていただくと、オブジェとしても面白いのです。木の味も枯れきって、良い味わい。人気の菓子型です。それぞれのセット内容は詳細画像にてご確認ください。いずれのセットも鯛2個を含む8個セットです。

・・・・・・・・・・・

NO.9908

NO.9908

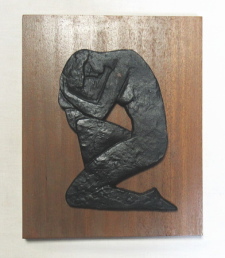

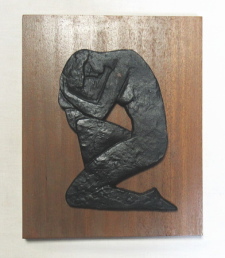

植木 力作 「あゆみ」(紙箱)

¥2,500

1961年(昭和36年)

22.2cm×25.5cm×1.8cm(最大2.8cm)

植木力:大正2年 東京に生れる。昭和15年 東京美術学校(現、芸大)彫刻家卒業。昭和22年 二科会彫刻部会員。昭和30年 一陽会創立委員。昭和40年 日本美術連盟委員。昭和45年には、 川中島「信玄、謙信、両雄像」制作する。昭和50年 日本陶彫刻会副会長に就任。昭和54年 姫路市役所新庁舎前に「母子像ブロンズ」を製作。昭和54年 日本陶彫刻会会長。昭和55年 紺綬褒賞受賞。

植木力さん製作の裸婦像のレリーフですね。植木さんらしい、柔和な御顔だちが良いですね。企業ノベルティですが、植木さんはこの様な作品を多く手掛けておられます。材質は鉄製ですね。

・・・・・・・・・・・

NO.9909

NO.9909

MeisupiiⅡD メイスピーカメラ (オリジナル革ケース)

¥3,500

昭和20年代

幅10.6cm・奥行6.5cm・高さ7.1cm

メイスピーの可愛いトイカメラです。メイスピーは1950年代に発売され、人気を博した、東郷堂のカメラです。このころのカメラは、戦前のカメラの名残もあり、どこか汽車のSⅬを思わせるいかにも機械といった雰囲気がありカッコいいのです。型式はMeisupiiⅡD、浅学のため、このカメラ今でも実用に耐えるのかは不明ですが、シャッターは下ります。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9910

NO.9910

乳白ガラス 置きランプ

売切れ

明治時代

最大径12cm・油壷最大径11cm・火屋最大径9cm・火屋高さ23.8cm・全体高さ48cm

すがたかたちが美しい置きランプですね。乳白ガラスの台座のデザインの容姿が美しく、ガラスの白い色とあいまって華麗なフォルムを醸し出し、クラシックな、いかにも洋風が入って来た明治の雰囲気を演出します。高さも48cmありますので、大型の置きランプです。その存在感はガラスの美しさと共に際立っていますね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9911

NO.9911

¥2,000|A 男物襦袢

売切れ|B 帯地の米袋

¥1,000|C 特大袱紗

昭和

A 男物長襦袢:着丈125cm・裄丈63cm・袖丈51.5cm・前身幅32cm・後身幅30cm

B 米袋:深さ28cm・底33cm×32cm・口の周囲130cm

C 袱紗:65cm×70.5cm・房12cm

A:男物の長襦袢、肌触りの良いつるりさらりとした絹地です。男物の長襦袢の絵柄は龍虎のようにぐっと男性的なものからこのお品の様に優しい図柄のものまで色々豊富ですね。ダークな灰緑色の小紋を地に多種多様な模様が描きこまれて見ているだけで楽しく全体に落ち着いた色調がよい感じです。状態もよいので洋服にリメイクなどしてお役立てください。

B:帯地で作った米袋です。特大の巾着袋です。昔は、こうした袋にお米などを入れて嫁入りするという風習があったりしたものだそうです。アースカラーの帯地ですが金糸銀糸の七宝模様や梅の花、そして小さな小さなドットが織り込まれていて派手になり過ぎず華やかさをいい感じで表現できていますね。生地も丈夫です。

C:特大の袱紗です。現代生活ではこういった特大版の袱紗は使われなくなりましたが、古典的な縁起物柄の「尉と姥」が描かれています。夫婦円満や長寿を祈る絵柄です。おじいさんは熊手を持ち福をかき集め、おばあさんは箒で邪気を払います。松竹梅に右上には番の鶴も飛び亀甲の中に描かれた尉と姥がとても小さいのがなんだか可愛いのです。お顔も可愛くていいですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9912

NO.9912

九谷色絵 菊慈童図中鉢

¥4,500

大正時代

直径20.3cm・高さ6.4cm

九谷お得意の説話に題を採った図柄の中鉢です。「菊慈童」、これは中国魏の文帝の頃のこと、麗縣山の麓より不思議な水が湧き出し、水源を訪ねよの勅命を受け、山に分け入り着いた処は、菊が咲き乱れる仙境でした。そこに住む美しい少年は、何と七百年も老いることなく生き続けていた、という故事を描いてあります。九谷の繊細な絵付けは、菊、水の流れ、少年の衣服に良く表れていますね。

・・・・・・・・・・・

NO. 9913

NO. 9913

九谷染付 山中節歌詞入り盃

¥2,500|A-5客セット

¥2,500|B-5客セット

昭和戦前

口径4.5cm・底径2.3cm・高さ3.6cm

山中節は石川県加賀市山中温泉の民謡ですね。北前船の船頭たちが寄港地で覚えた各地の俗謡を湯治で訪れた山中温泉で謡ったことを起源とされているようです。その山中節の歌詞が入った九谷の可愛い小盃です。Aセットは一番歌、Bセットは十番歌が書かれています。九谷は加賀、良いコラボの染付盃ですね。

とても状態の良いセットです。どちらも1客のみ高台内側に極小難ありますが、気になりません。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9914

NO.9914

九谷色絵 貴人図猪口

¥3,500|5客セット(3)

大正時代

口径6.8cm・高さ7cm

( )内の数字は5客セットの在庫数です

華麗な、いかにも九谷らしい繊細な絵付けが美しい筒型の猪口です。貴人と富士でしょうか、ひなびた苫屋におぼろ月が幻想的ですね。金彩を効果的に使い、豪華な絵付けに仕上がっています。器の内側にも山水図が描かれ、九谷の絵付けの巧みさも伺いしれますね、デミタス・カップに持ってこい!コーヒーが数倍美味しくなること請け合いです!

・・・・・・・・・・・

NO.9915

NO.9915

志田染付 松竹梅図大皿

¥4,500

江戸後期

直径30cm・立上り高さ5cm

人気の志田染付の大皿です。生がけのとろりとした肌合いが柔らかく、磁器ですが温かみをも感じさせてくれますね。白場を多く取った、その絵付けは、ゆったりとした静けさを感じさせます。図柄は松竹梅、えっ、梅が無いじゃないかとの声が聞こえてきますが、良く見て下さい!松の枝葉は、これが何と‼梅型!。面白い判じ絵の染付松竹梅紋大皿なのです!

・・・・・・・・・・・

NO.9916

NO.9916

印判手 六歌仙図小皿

¥3,500|A-5枚(+おまけ2枚)セット

¥3,500|B-6枚(+おまけ3枚)セット

明治時代

直径10.5cm・立上り高さ1.9cm

紙型印判の荒い描線が味わい深い、印判手の小皿です。画題は六歌仙、姫を中心に僧侶、貴人、武士たちを描いてあります。それぞれ台座に座しておられ、肖像画や百人一首のように描かれていて面白いですね。興味深い図柄は、図変わり印判の極致であります!構図は同じですが、AセットBセットで微妙に違います。お好きな方をどうぞ!

・・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9917

NO.9917

印判手 松に鷹図蓋物

¥2,500|1個(5)

明治時代

6.9cm×6.9cm(内寸5.4cm×5.4cm)×3cm

1個売切れ

( )内の数字は売約・売切れを除く在庫数です

銅板によるプリントの描線が鋭い印判手の小さな蓋物です。おそらく、これは朱肉の入れ物として造られたものと思はれます。正方形で、蓋の天はアールが付けられた造形で、こんもりとした姿が可愛いですね。図柄は松に鷹、勇ましい絵付けです。お品は、デッド・ストックの未使用品、器の内側も、汚れておらず綺麗で極美の状態です。いろいろと見立ててお使いください。

・・・・・・・・・・・

一押し!

NO.9918

NO.9918

狩野 永朝筆 来儀山賛 利休雪見像(時代箱)

売切れ

江戸後期

紙本

本紙サイズ:28.8cm×104.9cm

掛軸サイズ:33cm(38.7cm)×174.5cm

狩野永朝:この利休像は、落款から、狩野永朝により描かれたことがわかりますね。永朝は、初め田中山雷と称し、字は白駒、通称は内記。狩野山楽に始まる京狩野の九代目永岳に学び、岡山に住みました。「平安人物誌」には永岳の子と載っていますが、十代は永祥が継いでいるので、永朝は養子であったかも知れません。賛は来義山、恐らく僧侶。落款に嶺南とあるので、福井生まれの義山善来と想われます。永朝も義山も岡山にゆかりがあるので、そうだと思います。

掛軸は籾紙装、詫び寂び溢れる良い掛軸です。蔵さびの付いた、これも詫び寂び感に溢れる良い箱に入った、まことに渋い掛軸となっています。

・・・・・・・・・・・

NO.9919

NO.9919

宮田 司山筆 桜に小禽図(合箱)

売切れ

昭和40年頃

紙本

本紙サイズ:39.6cm×126.9cm

掛軸サイズ:53.3cm(58.3cm)×208cm

宮田司山:本名、宮田正治。明治22年京都府丹後に生れる。はじめ京都に出て菊池芳文に、後に東京に移り、荒木十畝に画を学んだ。文展、帝展で入選を重ねる。帝展改組では第一部会の結成に参加。新文展無鑑査。日本画会会員。昭和46年没、83歳 。

司山さん、お得意の花鳥画です。苔むした桜の古木が緑青を使い巧みに描かれ、美しい小鳥がさえずっています。木市郷時代の作品ですね。この時代の司山の作品は、とても丁寧に描かれていて見事な作品が多いですね。絹装の良い掛軸です。

・・・・・・・・・・・

NO.9920

NO.9920

頭山 満筆 漢詩一行書(紙箱)

売切れ

昭和戦前

紙本

本紙サイズ:33.1cm×135.6cm

掛軸サイズ:47cm(54.3cm)×205cm

頭山満:(1855~1944)は、戦前日本にて無位無官でありながら、強大な影響力をもった人物です。中国革命家の孫文、印度独立運動家のボース、朝鮮開化派の金玉均らを支援して国際的に活躍しました。頭山は福岡県の自由民権運動団体玄洋社の総師と称され、玄洋社は日本のアジア主義、民族主義の源流となりました。

頭山翁らしい見事な独特の文字が踊っています。まさに墨痕淋漓の感がありますね。掛軸は綺麗な絹装ですが、本紙には小折れ見られます。

このページのトップへ戻る

写真をクリックするとお品の詳細をご覧いただけます。

*お品により、発送方法・時間帯指定をお受けできない場合がございます*

・・・・・・・・・・・

お薦め!

丹波 飴釉窯変壺

¥14,000

江戸後期

口径11.7cm(内径9.7cm)・胴径20cm・底径15cm・高さ18.5cm

この、まったりとした、あるいは望洋とした柔らかいアールを持つ壺のかたちは丹波の古壺の持ち味で、こころが和みます。この壺は油壺と呼ばれる壺で、口縁に切り込みの窪みが見られるのが特徴です。この窪みに柄杓の柄を掛けます。虹の出た飴釉の艶も美しく、そこに菜種の窯変が見事に掛かり、素晴らしい見どころとなっています。このような、窯変壺は数が少なく貴重です。美しい丹波の古陶壺ですんね。

・・・・・・・・・・・

丹波 桑酒小徳利

¥6,000

明治時代

口径2.6cm(内径1.3cm)・胴径7cm・底径5cm・高さ12cm

丹波の作品では、お馴染みの「桑酒」を入れて販売していた桑酒小徳利です。鉄釉を掛けた徳利に、白釉の筒書きによる、達者な文字で”丹州 桑酒 本家 丁子や”と書かれています。頸の造りも長くスマート、ごまの窯変も見られ野趣に富んでいます。高さ12cmに可愛く、小振りの良い徳利です。

・・・・・・・・・・・

高野山 朱漆の香筒

売切れ

明治~大正時代

直径1.5cm・長さ33.5cm

香筒とは、線香を収納するための容器です。これに線香を入れて持ち運びを容易にしたものです。このお品は朱漆仕上げ、仏具でもあるので、丸味を帯びた蓋、口縁と底部には連弁様の模様が彫りこまれています。胴部には、今は世界遺産でもある金剛峯寺や根本大塔など仏閣が線描きで彫りこまれ、「高野山」の銘もございます。これは、高野山土産なのか、高野山からの御下賜品かは不明ですが、時代を経た朱漆の良い味わいが無類の美しい香筒ですね。

・・・・・・・・・・・

刀装 合口短刀拵

売切れ

江戸時代

幅4.3cm・長さ36cm

短刀の刀装です。鞘と柄の刀装ですが、柄には頭と縁が付き、鉄製の頭と縁には魚々子模様が付けられています。また頭には赤銅の銀杏の葉も付けられています。柄は梨地に花模様の象嵌が付けられています。鞘は上部は柄と共がらですが、研ぎだしの美しい渦巻模様が入っていてキラキラと輝いています。状態はそれなりですが、面白いかたちの脇差の柄と鞘ですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

清水六兵衛造 瀬戸唐津花瓶

売切れ

昭和30年代

口径7.2cm(内径4.7cm)・胴径11cm・底径6.5cm・高さ20cm

五代清水六兵衛:この花瓶は、京都で最も影響力のある陶芸家の一人、清水六兵衛造の優れた逸品です。清水家は現在八代目が当主を努め、240年以上の歴史を誇ります。この作品は黒の地に白と青の文様を施し、釉薬を掛けていない高台が特徴となっています。釉薬を不規則に重ねることで、有機的な効果が生まれ見事な文様を造りだしていますね。状態は殆ど未使用、良い状態の京焼花瓶です。

・・・・・・・・・・・

森野 嘉光造 太白磁 観音像 (共箱)

売切れ

昭和30年代

幅15cm・奥行11cm・高さ16cm

森野嘉光:明治32年、京都五条坂に生まれる。京都市立美術工芸学校を経て、同絵画専門学校日本画科を卒業。昭和2年帝展に初入選、以後出品を続け、戦後も日展を中心に活躍。昭和38年、日本芸術院賞受賞、47年京都市文化功労者、55年日本新工芸家連盟の代表委員となる。昭和62年没。

嘉光さん、お得意の太白磁のよる観音様です。光沢のある乳白の美しい観音様。優しいお顔立ちも物静かな良い出来の観音様です。

・・・・・・・・・・・

洛東 青龍洞作 細彩縞魚文 飾皿 (共箱)

¥2,500

現代作

直径22.5cm・立上り高さ4.7cm

勝尾青龍洞:広島県出身の昭和時代に活躍した日本の陶芸家です。白磁、青磁を中心に現代的な造形と釉薬発色を得意としており、実に多彩な作品を手掛けてきました。文部省芸術保存作家として認定されており、息子や孫も陶芸家として活躍しています。はじめは洋画家を目指していた初代・勝尾青龍洞ですが、やきものに魅せられ、京都五条坂で修行を積み、河井寛次郎の大きな登窯を同志と共同で焼くという陶芸人生を送りました。

美しい絵皿です。洋画を得意とした青龍洞さん、モダンな縞魚の文様が美しい、良い出来の飾り皿ですね。良い状態のお品です。

・・・・・・・・・・・

河本匠司作 印花文 壷 (共箱)

¥1,500

現代作

口径4.1cm(内径3.5cm)・胴径11.5cm・底径5.6cm・高さ22.5cm

河本匠司:1927年、兵庫県但馬生まれ。1978年丹波立杭伝統工芸士 市野省三の入門。1981年兵庫県立老人大学講師となる。翌年、新匠工芸会公募展に初入選。1987年国際公募亜細亜現代美術展奨励賞。1991年、新工芸会会員。

瓢型型の、すらりとした花瓶。胴部に押された印花のデザインがモダンですね。良い出来の印花文壺です。良い状態のお品です。

・・・・・・・・・・・

あじろ鉄 七宝繋ぎ紋茶釜

¥3,500

昭和30年代

口径(内径)9.5cm・蓋径10cm・胴径21cm・最大径33cm・全体高さ18cm

あじろ鉄とは茶道具の釜の一種で、とくに風呂釜や炉釜に用いられる鉄製の釜を指します。あじろ鉄の釜は、主に茶道に於ける風呂釜、炉釜で、茶の湯の際に、お湯を沸かす重要な道具となっています。このお釜もあじろ鉄。鉄の肌合いが渋いのです。ぐるりを取り巻く七宝繋ぎの模様も美しい。銘も入っていますが、判明しません。しかし、良い姿の茶釜ですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

檜製 菓子型

¥8,000|A-8点セット

売切れ|B-8点セット

¥8,000|C-8点セット

明治~大正時代

A:鯛大28.7cm×13cm×4.2cm 鯛小21.1cm×3.8cm

最小6.5cm×12cm×4.5cm

B:鯛大35.5cm×16cm×4.3cm 鯛小15.2cm×10.6cm×3.1cm

最小14.3cm×9.1cm×4cm

C:鯛大33cm×15.3cm×4.3cm 鯛小16cm×9.9cm×4.3cm

最小6.5cm×13cm×3.5cm

檜に彫られた菓子型です。鋭いノミで彫られた文様の数々は、その切れ味と共に、見事な彫刻を見るようです。人気の「鯛」の菓子型を初めとして、吉兆、お目出度模様が目白押し!壁にでも架けていただくと、オブジェとしても面白いのです。木の味も枯れきって、良い味わい。人気の菓子型です。それぞれのセット内容は詳細画像にてご確認ください。いずれのセットも鯛2個を含む8個セットです。

・・・・・・・・・・・

植木 力作 「あゆみ」(紙箱)

¥2,500

1961年(昭和36年)

22.2cm×25.5cm×1.8cm(最大2.8cm)

植木力:大正2年 東京に生れる。昭和15年 東京美術学校(現、芸大)彫刻家卒業。昭和22年 二科会彫刻部会員。昭和30年 一陽会創立委員。昭和40年 日本美術連盟委員。昭和45年には、 川中島「信玄、謙信、両雄像」制作する。昭和50年 日本陶彫刻会副会長に就任。昭和54年 姫路市役所新庁舎前に「母子像ブロンズ」を製作。昭和54年 日本陶彫刻会会長。昭和55年 紺綬褒賞受賞。

植木力さん製作の裸婦像のレリーフですね。植木さんらしい、柔和な御顔だちが良いですね。企業ノベルティですが、植木さんはこの様な作品を多く手掛けておられます。材質は鉄製ですね。

・・・・・・・・・・・

MeisupiiⅡD メイスピーカメラ (オリジナル革ケース)

¥3,500

昭和20年代

幅10.6cm・奥行6.5cm・高さ7.1cm

メイスピーの可愛いトイカメラです。メイスピーは1950年代に発売され、人気を博した、東郷堂のカメラです。このころのカメラは、戦前のカメラの名残もあり、どこか汽車のSⅬを思わせるいかにも機械といった雰囲気がありカッコいいのです。型式はMeisupiiⅡD、浅学のため、このカメラ今でも実用に耐えるのかは不明ですが、シャッターは下ります。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

乳白ガラス 置きランプ

売切れ

明治時代

最大径12cm・油壷最大径11cm・火屋最大径9cm・火屋高さ23.8cm・全体高さ48cm

すがたかたちが美しい置きランプですね。乳白ガラスの台座のデザインの容姿が美しく、ガラスの白い色とあいまって華麗なフォルムを醸し出し、クラシックな、いかにも洋風が入って来た明治の雰囲気を演出します。高さも48cmありますので、大型の置きランプです。その存在感はガラスの美しさと共に際立っていますね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

¥2,000|A 男物襦袢

売切れ|B 帯地の米袋

¥1,000|C 特大袱紗

昭和

A 男物長襦袢:着丈125cm・裄丈63cm・袖丈51.5cm・前身幅32cm・後身幅30cm

B 米袋:深さ28cm・底33cm×32cm・口の周囲130cm

C 袱紗:65cm×70.5cm・房12cm

A:男物の長襦袢、肌触りの良いつるりさらりとした絹地です。男物の長襦袢の絵柄は龍虎のようにぐっと男性的なものからこのお品の様に優しい図柄のものまで色々豊富ですね。ダークな灰緑色の小紋を地に多種多様な模様が描きこまれて見ているだけで楽しく全体に落ち着いた色調がよい感じです。状態もよいので洋服にリメイクなどしてお役立てください。

B:帯地で作った米袋です。特大の巾着袋です。昔は、こうした袋にお米などを入れて嫁入りするという風習があったりしたものだそうです。アースカラーの帯地ですが金糸銀糸の七宝模様や梅の花、そして小さな小さなドットが織り込まれていて派手になり過ぎず華やかさをいい感じで表現できていますね。生地も丈夫です。

C:特大の袱紗です。現代生活ではこういった特大版の袱紗は使われなくなりましたが、古典的な縁起物柄の「尉と姥」が描かれています。夫婦円満や長寿を祈る絵柄です。おじいさんは熊手を持ち福をかき集め、おばあさんは箒で邪気を払います。松竹梅に右上には番の鶴も飛び亀甲の中に描かれた尉と姥がとても小さいのがなんだか可愛いのです。お顔も可愛くていいですね。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

九谷色絵 菊慈童図中鉢

¥4,500

大正時代

直径20.3cm・高さ6.4cm

九谷お得意の説話に題を採った図柄の中鉢です。「菊慈童」、これは中国魏の文帝の頃のこと、麗縣山の麓より不思議な水が湧き出し、水源を訪ねよの勅命を受け、山に分け入り着いた処は、菊が咲き乱れる仙境でした。そこに住む美しい少年は、何と七百年も老いることなく生き続けていた、という故事を描いてあります。九谷の繊細な絵付けは、菊、水の流れ、少年の衣服に良く表れていますね。

・・・・・・・・・・・

九谷染付 山中節歌詞入り盃

¥2,500|A-5客セット

¥2,500|B-5客セット

昭和戦前

口径4.5cm・底径2.3cm・高さ3.6cm

山中節は石川県加賀市山中温泉の民謡ですね。北前船の船頭たちが寄港地で覚えた各地の俗謡を湯治で訪れた山中温泉で謡ったことを起源とされているようです。その山中節の歌詞が入った九谷の可愛い小盃です。Aセットは一番歌、Bセットは十番歌が書かれています。九谷は加賀、良いコラボの染付盃ですね。

とても状態の良いセットです。どちらも1客のみ高台内側に極小難ありますが、気になりません。

・・・・・・・・・・・

お薦め!

九谷色絵 貴人図猪口

¥3,500|5客セット(3)

大正時代

口径6.8cm・高さ7cm

( )内の数字は5客セットの在庫数です

華麗な、いかにも九谷らしい繊細な絵付けが美しい筒型の猪口です。貴人と富士でしょうか、ひなびた苫屋におぼろ月が幻想的ですね。金彩を効果的に使い、豪華な絵付けに仕上がっています。器の内側にも山水図が描かれ、九谷の絵付けの巧みさも伺いしれますね、デミタス・カップに持ってこい!コーヒーが数倍美味しくなること請け合いです!

・・・・・・・・・・・

志田染付 松竹梅図大皿

¥4,500

江戸後期

直径30cm・立上り高さ5cm

人気の志田染付の大皿です。生がけのとろりとした肌合いが柔らかく、磁器ですが温かみをも感じさせてくれますね。白場を多く取った、その絵付けは、ゆったりとした静けさを感じさせます。図柄は松竹梅、えっ、梅が無いじゃないかとの声が聞こえてきますが、良く見て下さい!松の枝葉は、これが何と‼梅型!。面白い判じ絵の染付松竹梅紋大皿なのです!

・・・・・・・・・・・

印判手 六歌仙図小皿

¥3,500|A-5枚(+おまけ2枚)セット

¥3,500|B-6枚(+おまけ3枚)セット

明治時代

直径10.5cm・立上り高さ1.9cm

紙型印判の荒い描線が味わい深い、印判手の小皿です。画題は六歌仙、姫を中心に僧侶、貴人、武士たちを描いてあります。それぞれ台座に座しておられ、肖像画や百人一首のように描かれていて面白いですね。興味深い図柄は、図変わり印判の極致であります!構図は同じですが、AセットBセットで微妙に違います。お好きな方をどうぞ!

・・・・・・・・・・・

お薦め!

印判手 松に鷹図蓋物

¥2,500|1個(5)

明治時代

6.9cm×6.9cm(内寸5.4cm×5.4cm)×3cm

1個売切れ

( )内の数字は売約・売切れを除く在庫数です

銅板によるプリントの描線が鋭い印判手の小さな蓋物です。おそらく、これは朱肉の入れ物として造られたものと思はれます。正方形で、蓋の天はアールが付けられた造形で、こんもりとした姿が可愛いですね。図柄は松に鷹、勇ましい絵付けです。お品は、デッド・ストックの未使用品、器の内側も、汚れておらず綺麗で極美の状態です。いろいろと見立ててお使いください。

・・・・・・・・・・・

一押し!

狩野 永朝筆 来儀山賛 利休雪見像(時代箱)

売切れ

江戸後期

紙本

本紙サイズ:28.8cm×104.9cm

掛軸サイズ:33cm(38.7cm)×174.5cm

狩野永朝:この利休像は、落款から、狩野永朝により描かれたことがわかりますね。永朝は、初め田中山雷と称し、字は白駒、通称は内記。狩野山楽に始まる京狩野の九代目永岳に学び、岡山に住みました。「平安人物誌」には永岳の子と載っていますが、十代は永祥が継いでいるので、永朝は養子であったかも知れません。賛は来義山、恐らく僧侶。落款に嶺南とあるので、福井生まれの義山善来と想われます。永朝も義山も岡山にゆかりがあるので、そうだと思います。

掛軸は籾紙装、詫び寂び溢れる良い掛軸です。蔵さびの付いた、これも詫び寂び感に溢れる良い箱に入った、まことに渋い掛軸となっています。

・・・・・・・・・・・

宮田 司山筆 桜に小禽図(合箱)

売切れ

昭和40年頃

紙本

本紙サイズ:39.6cm×126.9cm

掛軸サイズ:53.3cm(58.3cm)×208cm

宮田司山:本名、宮田正治。明治22年京都府丹後に生れる。はじめ京都に出て菊池芳文に、後に東京に移り、荒木十畝に画を学んだ。文展、帝展で入選を重ねる。帝展改組では第一部会の結成に参加。新文展無鑑査。日本画会会員。昭和46年没、83歳 。

司山さん、お得意の花鳥画です。苔むした桜の古木が緑青を使い巧みに描かれ、美しい小鳥がさえずっています。木市郷時代の作品ですね。この時代の司山の作品は、とても丁寧に描かれていて見事な作品が多いですね。絹装の良い掛軸です。

・・・・・・・・・・・

頭山 満筆 漢詩一行書(紙箱)

売切れ

昭和戦前

紙本

本紙サイズ:33.1cm×135.6cm

掛軸サイズ:47cm(54.3cm)×205cm

頭山満:(1855~1944)は、戦前日本にて無位無官でありながら、強大な影響力をもった人物です。中国革命家の孫文、印度独立運動家のボース、朝鮮開化派の金玉均らを支援して国際的に活躍しました。頭山は福岡県の自由民権運動団体玄洋社の総師と称され、玄洋社は日本のアジア主義、民族主義の源流となりました。

頭山翁らしい見事な独特の文字が踊っています。まさに墨痕淋漓の感がありますね。掛軸は綺麗な絹装ですが、本紙には小折れ見られます。

このページのトップへ戻る